社内でサイロ化されたシステムが乱立すると、データの管理が煩雑になり、業務スピードが低下してしまいます。また、経営統合では複数のシステムが乱立し、データが分散したり、データの一貫性を保つことが難しくなります。その結果、業務の効率性や経営の意思決定に支障をきたすことも珍しくありません。こうした課題を解決できる手段が「システム統合」です。

「そもそもシステム統合とは?」

「システム統合を実施する手段は?」

このような疑問にお答えするため、本記事では、システム統合の基本や実施の目的、メリットなどをわかりやすく解説します。進め方や成功のポイント、実際の実施事例も踏まえて説明します。システム統合を検討している企業担当者の方は、ぜひ参考にしてください。

目次 [閉じる]

システム統合とは?

システム統合とは、複数の独立したシステムやソフトウェアを統合し、効率的に連携させることをいいます。企業の成長や組織変革を機におこなわれることが多く、情報の一元管理や業務効率化につながります。

対象となる企業の範囲によって、システム統合は次のケースに分けて考えることが可能です。同一企業内の業務システムを整理するケースと、M&Aや経営統合などによって異なる複数の企業のシステムを統合するケースです。

システム統合の目的

システム統合の主な目的は、業務プロセスの最適化を図ることです。

組織の拡大や事業成長に伴い、部門ごとに異なるシステムが導入されることが多くなります。しかし、社内で複数のシステムを利用していると、手作業による転記ミスやデータ連携の不具合などが発生しやすくなります。

また、部門ごとに異なるデータベースを管理していては、必要な情報を収集するのに時間がかかります。そのため、意思決定に支障をきたすこともあります。

このような問題を解消するために実施されるのが、システム統合です。

「システム統合」の背景

「システム統合」の背景には、企業の成長や環境変化があります。社内システムの整理やほか企業と合併・経営統合などをする際に、システム統合の必要性が生じます。

どういった背景があるのか、ここでは「社内システム統合」「M&Aに伴うシステム統合」「経営統合によるシステム統合」の3つのケースを見ていきましょう。

社内システム統合

社内に複数のシステムが乱立すると、データが分散し、入力作業の重複や情報の更新漏れが発生しやすくなります。

統合によって業務プロセスを統一しデータを集約することで、業務を効率化できます。不要なシステムの使用を廃止し、ライセンス費用やメンテナンスコストを削減できる点もメリットです。

また、全社員が同じシステムを使用することで、業務の標準化にもつながります。

M&Aに伴うシステム統合

M&A(合併・買収)がおこなわれると、以前は異なるシステムを使っていた企業がひとつの組織として業務を進めることになります。

この際、両社のシステムを統合し一貫した業務フローを構築する必要があります。各組織のシステムやリソースの統合により、コスト削減や業務効率化、競争力強化が期待できます。

なお、M&Aに伴うシステム統合では移行作業が複雑になりがちです。 また、同系統のシステムやアプリケーションは、どちらか一方を残すか、新しいシステムを導入するかを選択しなければなりません。

さらに、システムのみならず運用方法や業務フローの調整も必要です。企業ごとに文化や風土も異なります。また、同じ業務でも管理項目が違う可能性もあるため統合の際は慎重に進める必要があります。

経営統合によるシステム統合

経営統合によるシステム統合は、企業全体の戦略や運営を調整し、長期的な競争優位性を確立することが目的です。

経営統合によるシステム統合も、M&Aに伴うシステム統合と同様に、異なる企業間のシステムを統合します。そのため、異なる文化背景や業務ルールを持つことを前提に、いかにシナジー効果を引き出せるかを重視したシステムの選定をする必要があります。

また、経営統合によるシステム統合は、企業戦略や経営を一体化するための重要な取り組みのひとつに位置づけられています。長期的な投資効果(ROI:Return On Investment)を最大化できるシステムを構築することが理想です。

システム統合のメリット

システム統合のメリットは以下のとおりです。

- 情報を一元管理できる

- システム管理にかかるコスト・リソースを軽減できる

- データを経営戦略に役立てられる

- 同じ業務オペレーションで企業文化を育める

情報を一元管理できる

システム統合によって、複数のシステムに分散していたデータを一か所に集約できます。情報共有がスムーズになり、業務効率が向上します。

また、出力の際のデータ形式やフォーマットも統一することで、一律な情報共有を実現しやすくなるでしょう。経営戦略の意思決定に役立つことはもちろん、業務の属人化防止にも寄与します。

システム管理にかかるコスト・リソースを軽減できる

運用コストや人的リソースの負担を大幅に削減できることも、システム統合を実施するメリットです。複数のシステムを維持するには、それぞれライセンス費用やサーバーの運用コストがかかります。

統合によりシステムの数を減らすことで、このような費用を抑えられます。また、各部門において以下の負担を軽減できます。

- 情報システム部門…システムの保守・運用にかかるリソースの節約が可能になる

- 経理部・財務部門…請求・支払・帳簿管理が統一され、転記作業や二重管理の手間を減らせる

- 営業部門・購買部門…顧客情報や仕入情報の管理が統一され、管理業務の負担削減につながる

- 経営層・管理部門…売上などの経営情報が統一され、スピーディーな経営判断ができ、意思決定にかかる手間を削減できる

データを経営戦略に役立てられる

統合されたデータを活用することで、効果的な経営戦略や適正な意思判断が可能となります。システムが複数に分かれていると、データの収集や分析に時間がかかり、即座の意思決定が難しくなります。

システム統合をした後は正確な情報をすぐに取得できるようになり、スムーズな経営判断を促進させるでしょう。

同じ業務オペレーションで企業文化を育める

システム統合により、統合文化を育める点もメリットです。特にM&Aに伴うシステム統合では、業務オペレーションの統合により、組織全体の一体感も生まれやすくなります。

共通のシステムを使用することで情報共有が円滑になり、意思決定の迅速化が期待できます。従業員が共通の価値観や目標を持つ基盤となり、新しい企業文化の形成につながるでしょう。

システム統合のデメリット

システム統合には多くのメリットがありますが、デメリットや課題も押さえておきましょう。

- 統合時にはコストがかかる

- トラブル発生のリスクがある

- 業務効率が一時的に低下する

- データの整合性が問題になる

統合時にはコストがかかる

システム統合には、要件定義や設計、開発、テスト、導入、オペレーションといったさまざまな工程が発生します。それに伴う人件費はもちろん、初期費用やソフトウェアのライセンス費用、インフラ構築など、総額を把握したうえで費用対効果を判断しましょう。

また、既存システムのデータを新しいシステムへ移行するためのコストも無視できません。データのクレンジングや変換作業が必要になる場合、さらに費用が発生します。

加えて、ルールの再整理のようなオペレーションの統合にもコストがかかります。

トラブル発生のリスクがある

システム統合では、データ移行やシステムの切り替え作業に伴うトラブル発生リスクがあります。データが正しく移行されなければ、業務に支障をきたし、顧客対応や経理処理に混乱を招いてしまう可能性があります。

最悪の場合、重要なデータが破損・消失し、復元できないという事態に陥ることもあるかもしれません。実際にシステム統合後に運用開始をして「運用ルールがうまくはまらない、欠陥がある」ケースもあり得ます。

トラブルを防ぐためには、統合前にしっかり検証をおこない慎重に計画を進めることや、切り戻しできるようにする体制も組むことが重要です。また、データのバックアップも必須です。

業務効率が一時的に低下する

業務効率が一時的に低下する可能性も念頭に置いておきましょう。また、システム統合後は現場担当者が新しいシステムに慣れるまで時間がかかります。特に、業務フローが大幅に変更される場合、一時的に業務のスピードが落ちる可能性も考慮しておきましょう。

データの整合性が取れない可能性がある

異なるシステムからのデータが集約されるため、移行後にデータの整合性が問題になることもあります。

特に、システムごとにデータのフォーマットや構造が異なる場合、正確なデータ管理が難しくなります。誤った情報のまま管理されることがあるかもしれません。業務に影響を与える可能性もあるため、システム統合前のデータがどのようなデータのフォーマットなのか、懸念点がないか事前に確認しておきましょう。

システムを統合するパターン

以下では、システムを統合するパターンについて解説します。

- 既存システムに集約する

- 新規システムを導入する

- データの連携のみで統合する

既存システムに集約する

既存のシステムのなかから最も適したシステムを選び、ほかのシステムの機能やデータを統合する方法です。統合後には、集約するシステム以外のシステムは廃止します。

現在使用しているシステムのひとつをベースに統合することで、開発コストを比較的抑えやすいことが特徴です。また、新規システムの導入と比べると、データ移行にかかる準備期間が短くなります。

ただし、旧システムでおこなっていた業務も統合後のシステムの仕様に沿って運用しなければならない点には注意が必要です。

たとえば、旧システムではワンクリックで完了していた発注作業が、統合後は承認フローが追加されるといったケースも考えられます。これは、統合先のシステムが「発注には承認が必要」という仕様だったためです。

このように、選択したシステムがすべての業務仕様と合致するとは限りません。状況に応じて追加開発が必要になることもあります。将来的な運用も見据えて慎重に選定することが大切です。

新規システムを導入する

既存システムをすべて廃止し、新たに導入するシステムに統合する方法です。対等合併時に採用されることがあり、新たなビジネス戦略に基づいて仕組みを整えられることがメリットです。新規システムを導入する際には、既存の手作業や非効率なプロセスを見直すことが一般的です。その結果、次のような自動化が進む可能性があります。

データ入力・転記の自動化

従来、Excelで管理していたデータを新しいシステムが直接処理できるようになれば、手入力・転記作業が不要になります。

- RPA(Robotic Process Automation)**の導入により、発注データを自動で取り込み、システム間のデータ連携を自動化

- OCR(光学文字認識)を活用し、紙ベースの請求書をデジタル化

業務フローの自動化

新規システムにワークフロー管理機能を組み込むことで、承認プロセスや社内の手続きが自動化されます。

- 経費精算システムを導入し、従業員の申請が自動で上長に通知され、ワンクリックで承認・振込まで完了

- 見積依頼→発注→納品→請求のフローをシステム上で完結させ、人手を介さずに進行

システム間連携の自動化

システム統合では、異なるシステム同士をAPIやEDIを介して接続することが多く、データの手動入力やエクスポート・インポートの手間が削減されます。

- ERPと会計システムをAPI連携し、売上データが自動で仕訳処理される

- 在庫管理システムとECサイトを統合し、リアルタイムで在庫情報が同期

ただし、新しいシステムを構築するため初期導入コストが発生します。また、要件定義や設計に時間がかかるため導入までのリードタイムも長くなります。

データの連携のみで統合する

既存のシステムをそのまま維持し、データのみの連携で統合する方法もあります。

システム開発が不要なので、短期間で統合できる点がメリットです。統合後も使用するシステムは以前と変わらないため、業務への影響を最小限に抑えられます。

ただし、新しい業務フローの導入や機能改善には向きません。また、各システムの業務ロジックやUIを維持したまま、データのやり取りだけをおこなうことになり、データ連携の際にトラブルが生じる可能性があります。

- 異なるシステム間でデータ形式が統一されていない場合、連携時にデータが正しく処理されないことがある

- システム間のデータが同期されるタイミングや頻度によって、整合性がとれないケースがある

- データ連携時に、重複データや欠損データが発生すると業務に影響を及ぼす恐れがある

- 異なるシステム間でデータをやり取りする際、セキュリティやアクセス制御の問題が発生する可能性がある

- 連携しているシステムの仕様変更やアップデートによって、データ連携が突然動作しなくなることがある

このようなトラブルに加えて管理が複雑になりやすい点にも注意が必要です。

システム統合の進め方

以下では、システム統合の進め方をご紹介します。

- 目標の設定

- 要件定義

- 統合方法の選定

- スケジューリング・導入

- 改善を実施

1. 目標の設定

まず、システム統合の目的と目標を明確にします。

- どのような業務の効率化を目指すのか

- 統合後にどのような効果を期待するのか

上記の内容を具体的に定めて統合の方針を固めましょう。目標を明確にすることで、プロジェクトをスムーズに進行できます。現場の業務プロセスを正しく理解し、業務の統合の方針に沿って進めることがポイントです。

2. 要件定義

次に、統合後の新システムの要件定義をおこないます。現在のシステムが抱える課題を整理し、新システムにどのような機能が必要となるのか洗い出しましょう。

統合後の業務フローやデータ管理方法に応じて、新システムに必要な機能をリストアップします。ポイントは、業務の要件を決めてから機能の要件を決めることです。業務に即した機能要件を定めることで、統合後の運用がスムーズになります。

3. 統合方法の選定

要件定義を終えたら、統合方法を選定します。先に触れたように、主な手段は以下の3パターンです。

- 既存システムに集約する

- 新規システムを導入する

- データの連携のみで統合する

コストや目標に応じて、適切な方法を選択しましょう。

4. スケジューリング・導入

統合方法が決まったら、スケジュールを引いて導入を進めます。いきなり全規模で切り替えると、トラブルが生じた際に影響が大きくなるリスクがあります。まずは影響の少ない業務から移行を開始して、段階的に進めましょう。

5. 改善を実施

統合後は定期的に振り返りの機会を設けて、継続的な改善をしましょう。トラブルの発生状況や業務効率の変化を確認しながら、必要な修正を加えていくことが大切です。

PDCAサイクルを回しながら、より良いシステム運用を目指しましょう。

システム統合を成功させるポイント

システム統合を成功させるポイントは以下のとおりです。

- 企業の意識改革を図る

- データクレンジングを徹底する

- 並行運用期間を適切に設計する

企業の意識改革を図る

システム統合では技術面での調整も大切ですが、企業全体の意識改革を図ることも重要です。従業員が新しいシステムや業務プロセスに適応できるよう、情報共有の徹底が大切です。

各部門・各組織がシステム統合への関心・意識を高め、協力して推進していくことが重要です。特に業務オペレーションの統合は複雑になりやすいため、余裕を持って各部門・各組織での調整を進めましょう。

データクレンジングを徹底する

古いデータや重複データを残したまま移行すると、統合後のシステムの品質が低下してしまいます。誤った情報に基づく業務が発生すれば、正確な意思決定が難しくなります。

そのため、データ統合前には、クレンジング(整理・正規化・重複排除)を徹底しましょう。古い取引先データや未使用の項目など、業務で使わないデータは削除する判断も必要です。

あらかじめ統合データの品質基準を設定し、不要なデータは移行しないようにするとスムーズです。

並行運用期間を適切に設計する

並行運用期間を適切に設計することも重要です。並行運用期間とは、既存システムと新システムを同時運用する期間のことです。

並行運用期間が短すぎると移行トラブルが発生した際に対応できず、業務が止まるリスクがあります。逆に、長すぎるとコスト増大や「いつまでも統合できない」といった問題が発生しやすくなります。

並行運用期間をスムーズに終えるには、段階的に統合する方法がおすすめです。まずは少人数の部門や一部業務で先行稼働をし、問題なければ本格移行に進みましょう。

また、並行運用期間中は既存システムと新システムのデータ整合性を自動でチェックし、トラブルを早期に発見することが重要です。影響の大きい業務は慎重にフェーズを分けて、リスクの低い領域から移行しましょう。

システム統合の成功事例

最後に、システム統合の成功事例を紹介します。

- 株式会社CARTA HOLDINGS

- グリー株式会社

- C-United 株式会社

- 株式会社URリンケージ

株式会社CARTA HOLDINGS

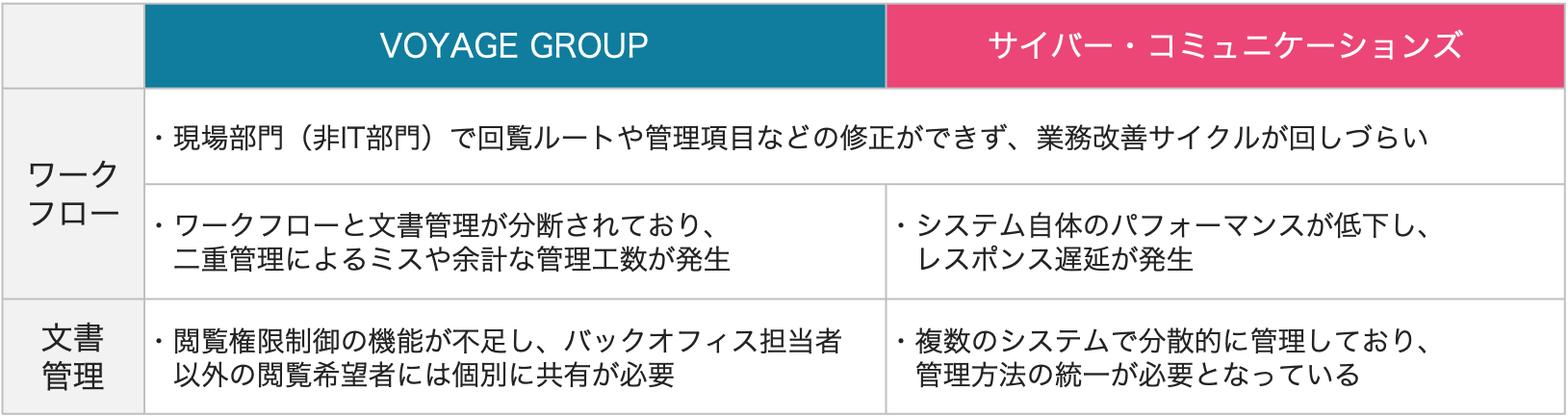

株式会社CARTA HOLDINGSは、2019年に株式会社サイバー・コミュニケーションズと株式会社VOYAGE GROUPの経営統合によって誕生しました。

統合前の両社では、稟議や申請業務、文書管理は異なるシステムで運用しており、それぞれが課題を抱えていました。たとえば、ワークフローと文書管理の分断による二重管理です。

経営統合するにあたりこうした課題を解決しつつ、包括的にグループ全体の業務を統合できるシステムを構築する必要がありました。

そこで、全社・グループ横断での稟議・申請ワークフローを統一し、業務拡張が可能な「SmartDB」を採用しました。本格導入前に約100以上の申請業務の移行を進め、経営管理機能の統合を加速させています。

※プレスリリース・関連記事から抜粋し文章を再構築しています。

関連記事:CARTA HOLDINGS、経営統合を支える業務システム基盤に「SmartDB」を採用グリー株式会社

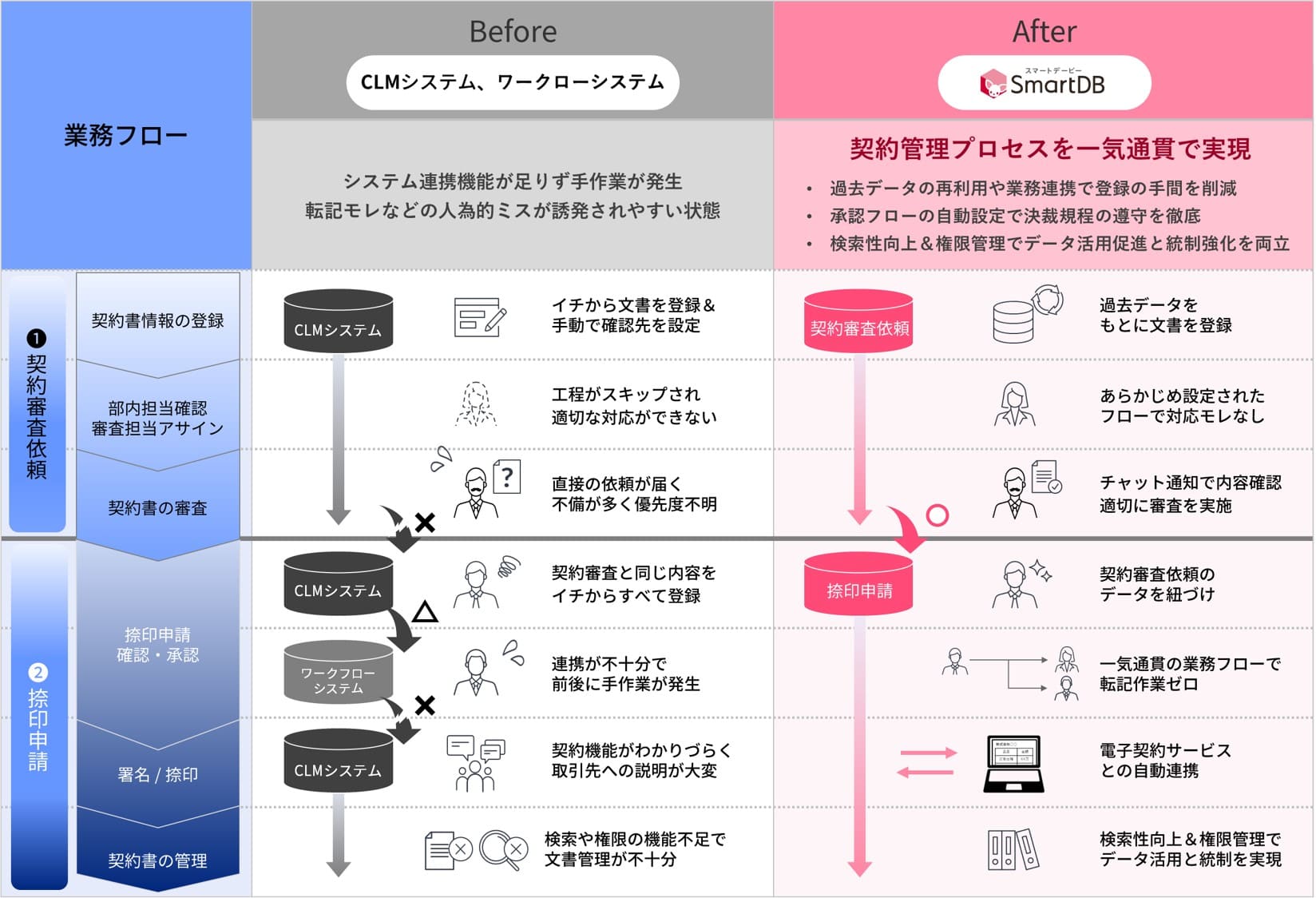

グリー株式会社は、ゲーム・アニメ、メタバース、デジタルトランスフォーメーション(DX)事業を展開する企業です。同社では、グループ会社全体の契約管理業務の効率化が求められていました。

これまでのシステムでは、契約審査依頼や捺印申請で複数のシステムを併用しており、データ連携ができない状況でした。そのため、転記ミスや承認漏れ、データ管理の不備が課題となっていたといいます。

そこで、契約管理業務全体のデジタル化を目指し「SmartDB」を導入しました。申請状況の可視化や過去文書の活用、細やかな権限制御など、契約業務に必要な機能を標準で備えている点が導入を決めた理由のひとつでした。

2024年4月から本格運用を開始し、契約関連の手続きを一元化。過去データの再利用や業務連携が可能となり、業務効率と品質向上を実現させています。

※プレスリリース・関連記事から抜粋し文章を再構築しています。

関連記事:グリー、グループ会社横断の契約管理業務にSmartDB®︎を導入C-United 株式会社

C-United株式会社は、複数のカフェブランドを運営する企業です。経営統合に伴い、バックオフィス業務の標準化が課題となっていました。

そこで、業務基盤システムとして「SmartDB」を採用し、企業のシステムを統合しました。PoC(※)期間には、稟議決裁業務や本部申請業務を「SmartDB」へ移行しました。

データ項目の統一や承認フローの見直しに加え、外部システム連携を含めて業務を最適化した事例です。最終的には、間接業務の作業を年3,000時間相当削減することを目指しています。

※PoC(Proof of Concept):概念実証。新しいアイデアや技術の実現可能性を検証することを意味する。

※プレスリリース・関連記事から抜粋し文章を再構築しています。

関連記事:C-United、経営統合後の新業務基盤システムとしてSmartDB®︎を導入株式会社URリンケージ

株式会社URリンケージは、総合まちづくり・すまいづくり支援を手がける企業です。2015年に複数会社を吸収合併し、全国規模の組織となりました。

シナジー効果による新たな成果・成長の実現にむけて、稟議申請など約100種類の申請業務のデジタル化が急務となっていました。

そこで、事業横断で利用できる業務基盤として採用したのが「SmartDB」です。2023年12月から稟議申請のデジタル化を進め、意思決定プロセスを共通基盤上に統一しました。

文書の回付時間は従来の3分の1に短縮され、証跡管理やガバナンスの強化も実現できたといいます。

※プレスリリース・関連記事から抜粋し文章を再構築しています。

関連記事:URリンケージ、事業横断の共通業務基盤としてSmartDB®︎を導入まとめ

本記事では、システム統合について解説しました。システム統合により組織内のデータを一元管理できるようになり、業務の効率化・自動化を促進できます。

一方で、システム統合ではデータの不整合や欠損・消失など、トラブルが起こりやすい点に注意が必要です。また、システム統合を成功させるにはスムーズなデータ連携のための基盤作りが欠かせません。

そこでおすすめなのが「SmartDB」です。「SmartDB」は、ワークフローとWebデータベース機能を備えたノーコード開発プラットフォームです。

組織横断で利用できる統合データベースでスムーズな全体統制の構築を支援し、サイロ化されたシステムからの脱却を実現します。また、ERPシステムへの連携までを実現するシステムで業務の効率化や自動化が期待できます。さらに経営判断のスピードを徹底的に改善できます。

「スムーズなシステム統合を実現したい」という場合には、ぜひご相談ください。

3分でわかる「SmartDB」

大企業における業務デジタル化の課題と、その解決策として「SmartDB」で、どのように業務デジタル化を実現できるのかをご紹介する資料を公開しました。ぜひご覧ください。

詳細・お申し込みはこちら