2025年4月から、流通業務総合効率化法および貨物自動車運送事業法の改正法が施行されます。この改正により、物流事業者や荷主に対して新たな規制や義務が導入されます。では、具体的にどのような影響があるのでしょうか。

本記事では、流通業務総合効率化法および貨物自動車運送事業法の改正内容や背景、企業への影響について解説します。

目次 [閉じる]

流通業務総合効率化法・貨物自動車運送事業法の改正が2025年4月から施行される

流通業務総合効率化法および貨物自動車運送事業法が改正され、物流事業者だけでなく荷主にも一定の努力義務が課されることになりました。特に、事業規模が一定以上の企業には、中長期計画の作成や物流統括管理者の選任など、新たな業務対応が求められます。改正法の施行開始は、2025年4月です。

この改正では、主に下記のような変更が加えられました。

<流通業務総合効率化法・貨物自動車運送事業法の改正による主な変更点>

- 物流業務の適正化と効率化を目的とした規制の導入

- 荷主にも物流効率化への協力を求める努力義務の新設

- 一定規模以上の企業に対する中長期計画の作成義務

- 物流統括管理者の選任義務の追加

流通業務総合効率化法・貨物自動車運送事業法の概要と目的

改正の対象となる流通業務総合効率化法および貨物自動車運送事業法には異なる目的があり、両者を改正することによって物流業界の課題の解決が図られています。それぞれの法律の概要と目的は、下記のとおりです。

流通業務総合効率化法とは、物流の効率化などを目的とした法律

流通業務総合効率化法は、物流の効率化を推進し、環境負荷の低減や物流コストの削減を目的とした法律です。元々は、物流の効率化に取り組む企業に対する税制優遇などの支援措置を規定する法律でした。

この法律は、2025年4月の改正により、名称が「物資の流通の効率化に関する法律(物資流通効率化法)」に変更されます。それに伴い、物流事業者だけでなく荷主にも物流効率化に向けた取り組みが求められるようになりました。

貨物自動車運送事業法とは、トラック輸送に関する規制を定める法律

貨物自動車運送事業法は、トラック輸送に関する規制を定める法律で、主に運送事業の適正な運営や運送の安全確保を目的としています。運送業に関する許可制や届出制などが規定され、法令違反に対する罰則も定められています。

今回の改正では、元請事業者と下請事業者の取引適正化や、安全管理の強化が重点的に見直されました。改正により、物流業務の透明性の向上と、業界全体の適正化が期待されています。

流通業務総合効率化法・貨物自動車運送事業法の改正の背景

流通業務総合効率化法・貨物自動車運送事業法の改正の背景には、物流業界が直面しているさまざまな課題があります。その中でも特に大きな影響を与えたのが「2024年問題」と、軽トラック運送業における事故の増加です。

「2024年問題」への対応

流通業務総合効率化法・貨物自動車運送事業法の改正の背景として、物流業界の「2024年問題」が喫緊の課題となっている点が挙げられます。「2024年問題」とは、2024年4月から施行された働き方改革関連法により、トラックドライバーの人手不足が深刻化している問題です。働き方改革関連法で時間外労働の上限が年間960時間に制限されたことにより、長時間労働に依存していた物流業界では、物流のニーズに対応できる人数のトラックドライバーの確保が困難になっています。

その結果、運送業者だけでなく、荷主にも物流の効率化が求められるようになりました。

軽トラック運送業での死亡・重傷事故の増加

軽トラック運送業での死亡・重傷事故の増加も、流通業務総合効率化法・貨物自動車運送事業法改正の背景となった事情のひとつです。軽トラックによる小口運送業務の需要が高まる一方で、事故件数も増加しています。2016年から2022年で、軽トラック運送業における死亡・重傷事故の件数は倍増しており、安全管理の強化が急務となっています。

流通業務総合効率化法の改正によるすべての荷主・物流事業者などへの影響

流通業務総合効率化法の改正では、物流の効率化を促進するため、物流事業者だけでなく荷主にも一定の努力義務が課されました。これにより、従来は物流事業者が主体となっていた取り組みに、荷主も積極的に関与する必要があります。また、フランチャイズチェーンを運営するフランチャイザー(連鎖化事業者)に対する努力義務も導入されています。

物流事業者・荷主・連鎖化事業者に求められる措置

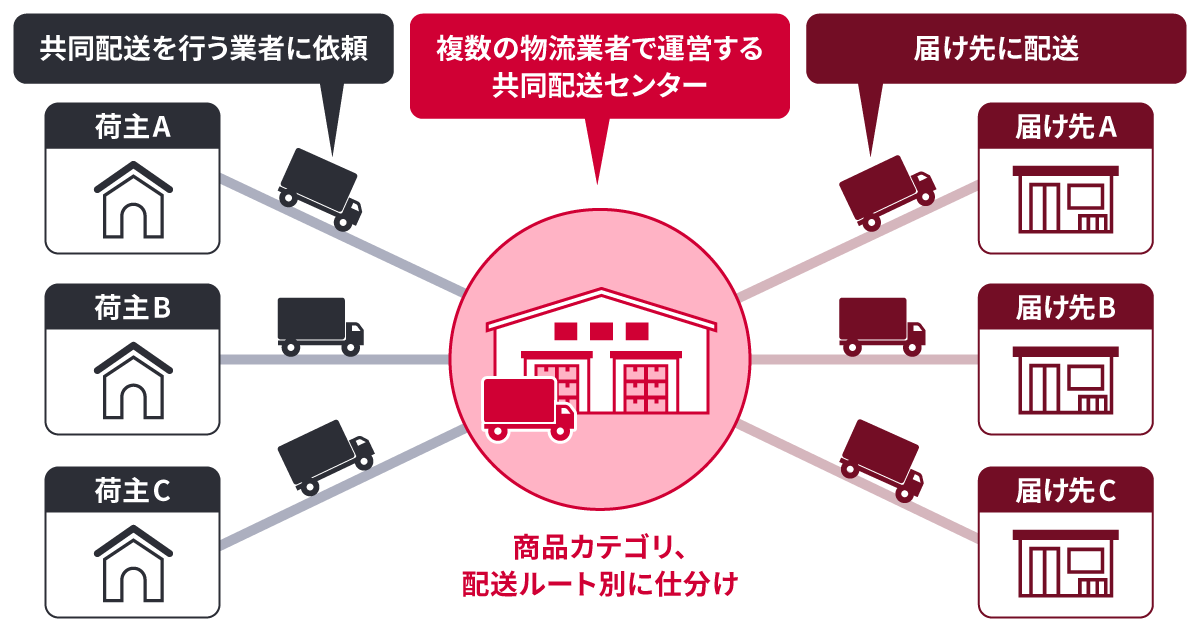

物流事業者に求められる主な措置は、輸送網の集約と配送の共同化です。輸送網の集約とは、物流拠点を集約させてトラックの運行回数を削減することを指します。また、配送の共同化とは、複数の事業者が協力して同一エリアの配送を一本化し効率的な配送ネットワークを構築することです。

■配送の共同化のイメージ

荷主も、物流の効率化に関する措置を実施することが必要です。複数の荷物をまとめて載せられるパレットの導入などによって作業時間を短縮できるようにして、荷物の積み下ろしを効率化することが求められます。

また、フランチャイザー(連鎖化事業者)には、混雑時間帯を避けた納品スケジュールを設定して配送時間の分散する措置などをおこなうことなどの努力義務が設定されています。

物流事業者などの努力義務に関する国の役割

改正法の施行後、国は流通業務総合効率化法にもとづく物流効率化の取り組みが適切におこなわれているかを監督する役割を担います。事業者が取り組むべき方向性を示すために、物流の効率化に関する努力義務の具体的な判断基準が策定され、経済産業省のWEBサイト「物流効率化法について」で公表されました。これにもとづき、国は企業の対応状況を調査し、必要に応じて助言や指導をおこないます。

また、取り組みが不十分な事業者には改善指導を実施し、重大な違反があった場合には企業名を公表する可能性もあります。国の監視体制が強化されるため、企業は単なる努力義務として捉えるのではなく、実効性のある対策を講じなければなりません。早期に物流の効率化へ向けた計画を立て、国の基準に沿った対応を進めることが重要です。

流通業務総合効率化法の改正による一定規模以上の荷主・物流事業者などへの規制

改正流通業務総合効率化法では、事業規模が一定以上の企業に対し、より厳格な規制が適用されます。2025年3月時点で想定されている特定事業者の基準は下記のとおりです。

<特定事業者の基準>

- 荷主・連鎖化事業者:年間の取扱貨物重量が9万トン以上の事業者

- 倉庫業者:貨物の保管量が70万トン以上の事業者

- 貨物自動車運送事業者:保有車両台数が150台以上の事業者

特定事業者として指定された企業に対しては、努力義務ではなく、下記の2つの義務が課されます。

中長期計画の作成・定期報告義務

特定事業者は、物流の効率化に向けた中長期計画を作成し、国へ提出する必要があります。この計画には、1回の運送ごとの貨物の重量の増加や荷待ち時間の短縮などに関する具体的な取り組みを明記しなければなりません。

計画の提出後は、定期的に進捗状況を報告する義務もあります。もし計画が適切に実行されていないと判断された場合、主務大臣からの勧告や公表、措置命令などがおこなわれる可能性があります。そのため、単なる書類作成ではなく、実効性のある物流改革を進めることが必要です。

物流統括管理者の選任義務

特定事業者のうち、荷主やフランチャイザー(連鎖化事業者)には物流統括管理者を選任することが義務づけられています。物流統括管理者は、物流の最適化を推進する責任者として、中長期計画の作成や体制整備を主導する役割を担います。

物流統括管理者は、事業上の重要な意思決定に関与する役員クラスから選任されることが想定されており、選解任の際は主務大臣への届出も必要です。特定事業者に指定された企業は、この義務に対応するため、社内の物流管理体制を早急に見直さなければなりません。これにより、物流業務の改善が経営レベルで推進されるような体制が整えられます。

貨物自動車運送事業法の改正による運送事業者の取引に関する規制

改正貨物自動車運送事業法では、運送事業者間の取引の適正化を目的とした新たな規制が導入されました。主眼に置かれているのは、物流業界における取引の透明性を高め、下請事業者が適正な価格で業務を請け負える環境を整えることです。長年の課題とされてきた多重下請け構造による過度な中間マージンの発生や、不透明な価格決定を是正する狙いがあります。

元請事業者には、法改正を受けた適正な契約管理が求められ、今後は違反があれば行政指導や罰則が適用される可能性もあります。そのため、早急に社内の取引管理体制を見直し、法律に適合した取引ルールを確立することが重要です。

実運送体制管理簿の作成義務

改正法では、元請事業者に対して、貨物の運送に関与する実運送事業者の情報を正確に把握し、適切に管理するための「実運送体制管理簿」の作成が義務づけられました。

この管理簿には、下記の情報を記載しなければなりません。

<管理簿に記載する主な内容>

- 実運送をおこなう貨物自動車運送事業者の商号や名称

- 運送する貨物の内容や運送区間

- 貨物自動車運送事業者の請負階層(一次下請・二次下請など)

この管理簿を作成・保管することで、取引の透明性が向上し、違法な多重下請構造の防止や適正な運賃が確保されることが期待されています。また、元請事業者が下請事業者に過度な負担をかけていないか、運送業務の適正な価格設定がなされているかを監視するための資料としても機能します。

下請事業者などへの書面の交付義務

荷主や元請事業者は、運送事業者や下請事業者に運送を依頼する際、契約内容を明確にするための書面を交付することも義務づけられています。この書面には、下記の項目を記載する必要があります。

<書面への記載事項>

- 運送の役務の内容と対価

- 付随する業務がある場合、その内容と対価(荷役作業や保管業務などの追加業務が含まれる場合)

- その他、特別に生ずる費用に係る料金(高速道路利用料、燃料サーチャージなど)

- 契約の当事者の氏名・名称と住所

- 運賃・料金の支払方法

- 書面を交付した年月日

これにより、契約条件の不透明性が排除され、運送事業者や下請事業者が不当な契約を結ばされる事態を防ぐことが可能です。また、書面を交付することで、後から契約内容についてのトラブルが発生した際に、適切な証拠として利用できるようになります。

下請事業者への発注の適正化に関する努力義務

元請事業者には、下請事業者に対する発注の適正化を図るため、下記のような努力義務が課されました。

<元請事業者に対する発注時の努力義務の内容>

- 運送費用の概算額を把握し、それにもとづいた適正な発注をおこなうこと

- 概算額を超える場合は荷主と交渉し、適正な価格を確保すること

- 過度な再委託を防ぐため、下請事業者への再委託制限を設定すること

元請事業者は、下請事業者に対して適正な価格で発注するために、運送にかかるコストの概算額を把握する必要があります。また、下請事業者が不当な低価格で仕事を請け負うことを防ぐため、元請事業者は荷主と交渉し、適正な運賃を確保する努力をしなければなりません。加えて、取引の透明性を確保するため、不要な再委託を防ぎ、適正な価格での直接契約を促進することも求められています。

前年度の利用運送量が100万トン以上の事業者には、取引の適正化を確保するための運送利用管理規程の策定や、取引の適正化を専門に担当する運送利用管理者の選任も義務づけられています。

貨物自動車運送事業法の改正による軽トラック運送事業者に対する規制

改正貨物自動車運送事業法では、軽トラック運送事業者に対する規制が強化され、安全対策の徹底が求められるようになりました。これは、軽トラックを使用した貨物運送業における死亡・重傷事故が増加していることを受けたものです。改正により、軽トラック運送事業者は下記のような新たな義務を負うことになります。

貨物軽自動車安全管理者の選任義務

軽トラック運送事業者は、適切な安全管理をおこなうために「貨物軽自動車安全管理者」を選任し、国土交通大臣に届け出る必要があります。この管理者は、事業者の安全管理を統括し、事故防止策の実施や従業員への安全指導をおこなう役割を担います。

貨物軽自動車安全管理者の講習受講義務

選任された貨物軽自動車安全管理者は、定期的に安全管理に関する講習を受講しなければなりません。これにより、業界全体の安全意識を向上させ、事故防止のための対策を強化することができます。

事故報告義務

軽トラック運送事業者には、事故発生時の報告義務が課されます。万が一、死亡事故や重大な人身事故が発生した場合、すみやかに国土交通大臣に報告することが必要です。これにより、重大な事故を発生させないようにするための自主的な取り組みを促し、事故を抑制する効果が期待されています。

また、軽トラック運送事業者の事故報告や安全確保命令に関する情報が、公表の対象に追加されました。安全確保命令とは、法律上の義務に違反した場合に、輸送の安全を確保するための必要な措置を講ずることを国土交通大臣が命令する措置です。公表の対象となったことで、社会的な信用を維持するために法令を遵守し、適切な安全対策を講じることが重要になりました。

実務への影響を知って流通業務総合効率化法・貨物自動車運送事業法の改正に対応しよう

流通業務総合効率化法・貨物自動車運送事業法の改正は、物流業界全体に影響を与えるため、企業は早めに対応を進める必要があります。荷主も含めた幅広い企業に努力義務が課されていて、一定規模以上の企業は、中長期計画の作成や物流統括管理者の選任が義務化されるため、計画的な準備が不可欠です。新たな対応事項や役職の導入などによって、業務プロセスの見直しや体制の整備もおこなわなければなりません。

また、業務プロセスの見直しと同時に、業務をデジタル化することも推奨されます。紙やExcelによる管理では業務が煩雑になるため、業務プロセス全体をデジタルで管理できる仕組みを導入しましょう。

たとえば、ノーコード開発プラットフォーム「SmartDB」を活用すれば、業務のデジタル化をしながら新たな承認フローの設定が可能になり、効率的に業務プロセスを構築できます。また、「SmartDB」を活用することで、既存のシステムと連携し、分散しているデータを一元管理することも可能です。ノーコード開発を導入することで、将来的な法改正にも柔軟かつ迅速に対応できるようになります。「SmartDB」が気になる場合は、ぜひお問い合わせください。

3分でわかる「SmartDB」

大企業における業務デジタル化の課題と、その解決策として「SmartDB」で、どのように業務デジタル化を実現できるのかをご紹介する資料を公開しました。ぜひご覧ください。

詳細・お申し込みはこちら