IT人材の不足と開発スピード向上の必要性を背景として、ノーコード・ローコード開発ツールの導入を検討する大企業が増えています。

一方で、複雑な業務要件や厳格なセキュリティ・ガバナンスを求められる環境では、「どのツールなら自社要件を満たせるのか」を見極めるのは簡単ではありません。利用用途やDXの推進状況に合わせて、適切なツールを選択していくことが重要です。

そこで本記事では、まず開発手法の違いや代表的なツールの特徴を整理した上で、大企業特有の要件に対応できるノーコード・ローコード開発ツールを比較していきます。

目次 [閉じる]

ノーコードとは

「ノーコード」とは、ソースコードの記述なしに直感的なGUI(ドラッグ&ドロップ)の設定のみで、アプリやWebサービスが開発できる方法のことです。

現場部門自らがシステムを開発でき、要件定義などの前工程が不要となるほか、設計・プログラミングといった開発業務にかかる時間も大幅に短縮できるため、開発効率が高いとされています。

ローコードとは

ノーコードと混同されやすい言葉に「ローコード」があります。

「ローコード」とは、ゼロからコーディングをおこなうよりも少ないプログラムコードで開発ができる方法のことです。

ノーコードよりも広範囲な環境での開発が考慮されている一方で、使用する際はプログラミングに関する知識が一定以上必要になるため、プログラミング知識のない現場人材には利用のハードルが高いです。

ノーコードとローコードの違い

ノーコードとローコードには、それぞれ異なる特徴があります。

どちらにもメリット・デメリットがあるため、自社のプロジェクトに最適な方法を選ぶことが重要です。

ノーコードとローコードの比較表

| ノーコード | ローコード | |

|---|---|---|

| 開発手法 | GUI(ドラッグ&ドロップ)操作で開発 | 比較的少ないプログラミングで開発 |

| 利用者 | 誰でも | エンジニア |

| メリット | 要件定義など前工程を省略可能。開発効率が高く、スピード最速。 | エンジニアの生産性向上。スクラッチ開発より高速な開発が可能。 |

| デメリット | 標準機能以上の柔軟な対応が難しい。 | 現場人材にはハードルが高い。完全なノーコードではないため、専門知識が必要。 |

ノーコードとローコードの違い

大企業に求められるノーコード・ローコード開発ツールとは?

大企業がノーコード・ローコードを導入する際には、どのような条件が必要になるのでしょうか。

エンタープライズレベルの豊富な機能

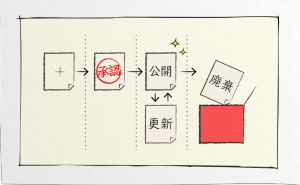

まず、大企業特有の複雑な業務プロセスに対応し、それを正確に実行・管理するためのワークフローエンジンと業務ロジックの搭載は欠かせません。

加えて、単なる簡単なアプリ作成に留まらず、複数のアプリ間におけるリレーショナルな連携機能が求められます。

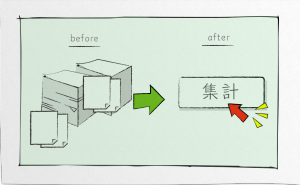

大量データ処理と外部連携

大企業での活用においては、大規模ユーザーの同時利用や、それに伴う大量データ処理に耐えうるハイレベルなパフォーマンス設計が求められます。

業務効率を最大化するには、さまざまなSaaSとの豊富な接続コネクタの整備と、安定したAPI連携が不可欠であり、企業の根幹を支えるSAPやオラクルなどの基幹システムとの豊富な接続実績があることも、選定において重要な要素となります。

セキュリティ・ガバナンス機能

アクセス制御や監査ログなどにより、企業の厳格なセキュリティ基準に準拠していることは、前提条件と言えます。加えて現場主導の市民開発を許容するためには、IT部門による統制とモニタリングが可能な設計でなければなりません。

大企業向けノーコード・ローコード開発ツールの比較

大企業がノーコード・ローコード開発ツールを選定する際、どのような観点で比較すべきでしょうか。

大企業向け開発ツール比較表

| 項目 | 国産 ワークフロー系 |

国産 業務アプリ開発系 |

外資 開発基盤系 |

国産 ノーコードツール(SmartDB) |

|

|---|---|---|---|---|---|

| 開発手法 | ノーコード・ ローコード |

ノーコード・ ローコード |

ローコード | 完全ノーコード | |

| 開発 容易性 |

必要なスキルレベル | △基本的な操作スキルで簡単な処理は可能だが、複雑な要件には高度な知識が必要。 | △市民開発者向けで、標準機能+プラグインで対応可能だが、スキルが必要。 | ×システム部門レベルの専門スキルが必要で、カスタム開発が前提。 | ◯市民開発を標準機能で実現でき、複雑な要件もノーコードで対応可能。 |

| 拡張性 | 実現可能範囲 | △ワークフロー機能に特化。電子化は可能だが、アプリ間連携やデータベース機能が不足しており、データ活用や複雑な業務対応は難しい。 | △簡単な部署内業務には対応できるが、部署横断や全社横断の複雑な業務対応には制約あり。 | ◎広範囲の業務に対応可能で、カスタム開発によりさらに拡張できる。 | ◎標準機能で幅広い業務をカバー可能。全社はもちろん、グループ横断や外部取引先との業務、基幹システム周辺など複雑な要件にも対応可能。 |

| 展開性 | 全社展開のしやすさ | ×中規模利用が中心で、部門横断の展開は困難。 | ×小規模利用が中心で、全社展開は限定的。 | △大規模利用も可能だが、作り込みに高コスト。 | ◎1,000人超~10万人規模での全社展開実績が豊富。外部ユーザーは50万人規模まで対応可能。 |

| グローバル対応 | △日本語中心で、多言語対応は限定的。 | △国内利用が前提で、多言語対応は一部のみ可能。 | ◯多言語対応やグローバル利用に強く、海外拠点でも問題なし。 | ◯多言語対応に加え、海外利用ユーザー向けの個人情報同意取得やマルチゲートセキュリティにも対応可能。 | |

| 機能 | フォーム作成 | ◯直感的な操作性。 | ◯直感的な操作性。 | △専門知識が必要。 | ◯直感的な操作性。 |

| ワークフロー | △シンプルなワークフローは容易に作成できるが、大企業特有の高度な処理には対応しづらい。 | △シンプルなワークフローは容易に作成できるが、複雑化するとプラグインへの依存性が高まる。 | △複雑なワークフローも作成可能だが、カスタム開発が前提となる。 | ◎分岐・並列・再分岐・代理承認など、複雑なワークフローを標準機能で表現可能。 | |

| 外部システム連携 | ×連携機能は限定的で、ファイル連携や個別開発が前提。 | △簡易連携は可能だが、複雑な要件はプラグインに依存。 | ◎標準APIが豊富。複雑な要件には追加設計で柔軟に対応可能。 | ◯標準API連携を提供し、基幹システム連携の実績あり。複雑な要件には追加設計で柔軟に対応可能。 | |

| データ ベース |

大規模利用 | ×中規模利用が中心で、大規模利用には制約あり。 | △数万ユーザー規模まで対応可能だが、構成次第で制約あり。 | ◯グローバル企業での大規模利用実績あり。 | ◯高性能で、10万人規模の全社利用・数十年の長期運用にも耐えうる設計。 |

| ストレージ容量 | ×データベース機能は限定的で、ストレージ容量の拡張性も低い。 | △ストレージ容量は契約ユーザー数に応じて制限されることが多い。 | △大規模・グローバル基盤での利用実績はあるが、プランや設計によって制約が生じる。 | ◯実質容量無制限のストレージで、膨大な文書や添付ファイルを円滑に管理可能。 | |

| セキュリティ | 権限制御 | ◯日本企業の組織構造に対応した権限制御を提供し、柔軟な設定が可能。 | △権限制御は簡易的に対応できるが、厳密化には工夫や追加設計が必要。 | ◯柔軟な権限制御と監査枠組みに対応しているが、詳細な証跡は追加設計が必要。 | ◎日本企業の組織構造への対応に加え、複数条件やユーザー属性の組み合わせによるきめ細かい権限制御を標準機能で実現可能。 |

| 認証・アクセス制御 | △SSO連携は可能だが、高度なユーザー管理や属性連携をフルに使う場合は追加設計が必要。 | △SSO連携は可能だが、詳細な設定や組織特有の細かな認証要件を満たすには追加設計が必要。 | △グローバル標準に準拠した認証・アクセス制御は可能だが、日本特有の認証要件を満たすには追加設計が必要。 | ◎Entra IDなどと強力に連携。全社・グループ企業でのSSO連携、条件付きアクセス運用が標準で可能。 | |

| 監査・コンプライアンス対応 | ◯承認経路の可視化や履歴取得が容易。 | △基本的な履歴は取得可能だが、厳格な監査要件では追加設計が必要。 | △標準化された監査枠組みに適合しているが、詳細な証跡は設計次第。 | ◯操作ログだけでなく参照ログまで標準で取得可能。厳格な監査要件にも対応。 | |

| メンテナンス | ◯標準機能の範囲で改修は容易だが、複雑な変更には専門知識が必要。 | △アプリ単位で改修可能だが、複雑な構成では属人化しやすい。 | △高機能だが、改修には専門スキルが必要で運用負荷が高い。 | ◯ノーコードで改修可能で、属人化リスクが低く運用も容易。 | |

| コスト | TCO(総所有コスト)最適化 | △カスタマイズ依存度は低いが、追加要件でコスト増の可能性あり。 | △初期コストは低めだが、プラグインや連携でコストが増えやすい。 | ×ライセンスやコンサルコストが高額で、長期運用コストが読みにくい。 | ◯標準機能中心でプラグイン依存ゼロ。長期運用の安定性に強み。 |

国産ワークフロー系(ノーコード)

シンプルな業務プロセスの構築に強みがあり、紙業務のペーパーレス化で選ばれやすいです。履歴管理にも標準で対応します。

一方で、データベース機能や複雑な業務ロジックの表現には不向きで、利用範囲は部門単位にとどまりやすく、データ活用には困難な傾向があります。

国産業務アプリ開発系(ノーコード・ローコード)

フォーム設計やデータ管理に適しており、市民開発を意識した操作性を持つカテゴリです。

簡易なワークフローや標準API連携にも対応できますが、複雑な業務プロセスや厳格な監査要件を満たすには追加設計やカスタマイズが必要になるケースが多く、全社展開には工夫が求められます。

外資開発基盤系(ローコード)

カスタム開発のため、高度な要件や複雑なワークフローへの対応力が高く、標準で備えているAPIも豊富です。

ただし、カスタム開発を前提としたプラットフォームが多く、情報システム部門主導の利用になりがちです。

ライセンスやコンサルティングコストが高額になりやすく、長期的な運用コストの見通しが立てづらいという課題もあります。

大企業向けノーコード開発プラットフォーム「SmartDB」

大企業向けノーコード開発プラットフォームとして位置づけられるのが 「SmartDB」 です。

SmartDBは、完全ノーコードでありながら、直感的なUIでフォーム設計から大規模データ管理、複雑なワークフローまで標準機能で対応できるプラットフォームです。

全社・グループ会社・部署単位・プロジェクト単位の厳密な権限制御や参照ログ取得など、セキュリティ・監査機能も標準で備えています。

さらに、Entra IDなどのID基盤との強力な連携や、プラグイン依存を最小化した設計により、TCO(総所有コスト)の最適化にも貢献します。

また、1,000人超~10万人規模の全社展開実績を多数有している点も、大企業の基盤として選ばれる理由のひとつです。

「SmartDB」が気になる場合は、ぜひお問い合わせください。

参考:導入後の運用を支える仕組みとサポート体制

ノーコード・ローコード開発ツールの導入効果を最大化するには、機能面だけでなく「運用を止めない仕組み」をどれだけ整えられるかが重要です。

特に大企業では、数百〜数千の業務を横断的に改善していく必要があり、導入後も継続的に運用できる体制が欠かせません。

導入後の安定運用を支える伴走サポート

大企業では、初期設定やセキュリティ対応を誤ると全社に影響が及びます。そのため導入直後の立ち上げ期だけでなく、運用トラブルやアップデート対応を継続的に支援できる体制が重要になります。

SmartDBでは、専任担当者による導入時の伴走支援に加え、公認パートナーによる運用支援体制を整備しています。初期設定・カスタマイズ相談からセキュリティ対策まで、スケールさせながら安心して運用を続けられる環境を提供します。

現場からDX人材を育てる認定制度

ノーコード・ローコード開発ツールを定着させるためには、「現場で実際に使いこなせる人材」の存在が欠かせません。スキルを可視化し、人事評価にも活用できる仕組みがあると、DX推進のモチベーションも高まりやすくなります。

SmartDBでは、「SmartDB Certified Specialist(SCS)」資格を通じて、現場部門からDX人材を育成。3役割・6グレードでスキルを証明でき、3,000名超が認定を取得しています。市民開発者の可視化や評価指標への組み込みにもつなげられます。

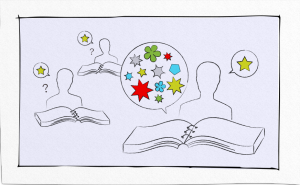

改善を加速するナレッジ共有コミュニティ

大企業では、ノウハウの属人化によって改善活動が停滞してしまうことが少なくありません。ユーザー同士が情報交換し、最新の知見を共有できる場があるかどうかも、継続的なDXには重要です。

SmartDBでは、認定者主体のコミュニティや定期ウェビナーを通じて最新ノウハウを共有しています。さらに、公認パートナーによる教育コンテンツや勉強会も用意しており、現場から自律的に改善が生まれるエコシステムを構築しています。

3分でわかる「SmartDB」

大企業における業務デジタル化の課題と、その解決策として「SmartDB」でどのように業務デジタル化を実現できるのかをご紹介する資料を公開しました。ぜひご覧ください。

詳細・お申し込みはこちら