近年、業務効率化やサービスの自動化を目的にさまざまな企業でAI技術の導入が進んでいます。そのなかでも注目を集めているのが、「AIエージェント」です。ただ、「なにができるのか」「生成AIとの違いはなにか」とまだ明確なイメージを持てない方も少なくありません。

本記事では、AIエージェントに関する基本的な構造や種類、活用例のほか生成AI・LLMとの違いについても詳しく解説します。

目次 [閉じる]

AIエージェントとは自律的に判断し行動するAIのこと

AI(人工知能)エージェントとは、人間が設定した目標に対して状況を認識しながら自律的に判断・行動するソフトウェアプログラムの総称です。環境の変化にも柔軟に対応し、最適なアクションをみずから選んで実行できる点が大きな特徴です。

このような汎用性の高さから業務の削減はもちろん、サービスの自動化、意思決定支援などさまざまな分野での活用が進んでいます。

AIエージェント誕生の背景と進化の流れ

AIエージェントの歴史は1950~60年代の初期AI研究にまで遡り、ルールベースのシステムやエキスパートシステムがその原型とされています。その後1990年代には「エージェントベースモデル」が登場し、学習するAIへと進化しました。

特に2010年代のディープラーニング(深層学習)の進歩、そして2018年以降の大規模言語モデル(LLM)の登場により、自然言語処理を中核としたAIエージェントは柔軟性とタスク対応力が飛躍的に向上しています。

AIエージェントを構成する要素(コンポーネント)

AIエージェントは、単に命令に従って動く「おしゃべりAI」とは異なり、観察・判断・行動・学習といった複数の構成要素(コンポーネント)が組み合わさって動作しています。これらの機能は互いに連携し、自律的にタスクを遂行するための仕組みを形づくっています。

AIエージェントの基本的な構成は下記のとおりです。

<AIエージェントの基本的な構成要素>

- 観察(センサー機能):カメラ、マイク、温度計、ログ解析などからの情報取得

- 判断(推論・意思決定):得られた情報をもとに「次になにをすべきか」を選択

- 行動(アクチュエータ):選択したタスクを実行

- 学習(メモリー・知識ベース):過去の経験や結果を記録し、次回以降の判断・行動に活用

また、AIエージェントは上記の構成要素を連携させ、目標設定から情報の取得・分析、行動、結果の評価までを自律的に繰り返します。こうした一連の流れにより、変化する環境やタスクにも柔軟に対応し継続的な最適化を実現します。

AIエージェントと生成AIの主な違い

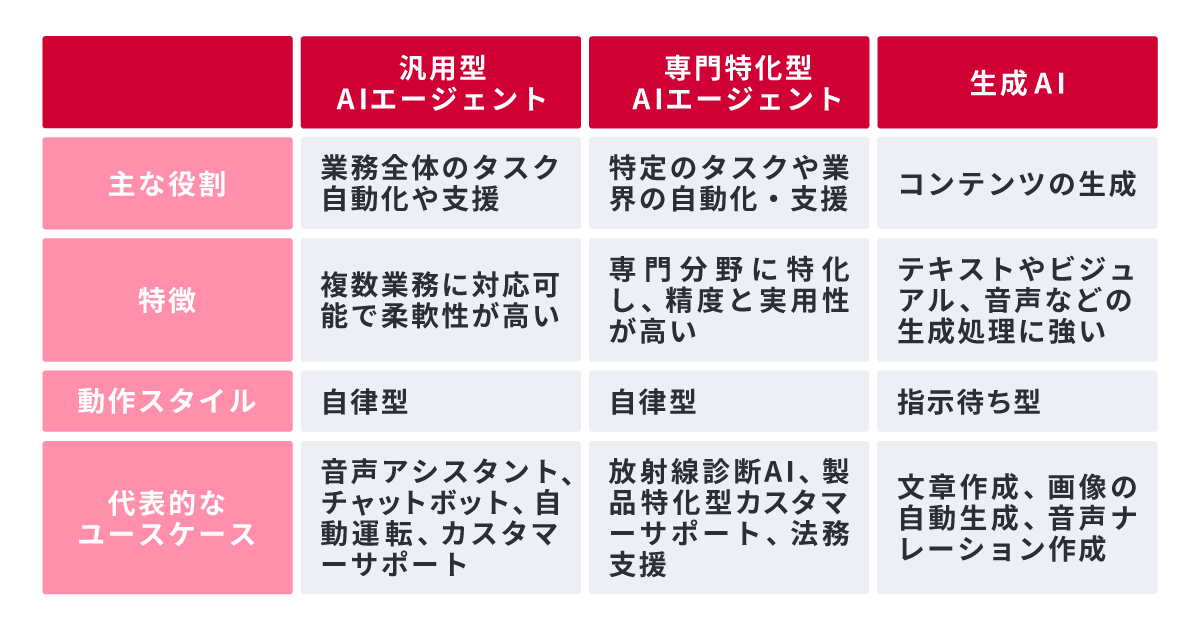

AIエージェントと生成AIの大きな違いは、「自律的に行動できるかどうか」です。

AIエージェントは「目標達成」を前提に自律的に判断・実行を繰り返す設計となっており、大きく分けてナビゲーションやデータ検索など多岐にわたる業務を支援する「汎用型」と、医療・法務など特定の分野に特化した「専門特化型」に分類されます。

一方、生成AIはChatGPTに代表されるように、ユーザーからの指示(プロンプト)に応じてテキストや画像、音声、動画などのコンテンツを生成することに特化したAIです。いわゆる「応答型AI」であり、自律的に動くことはありません。

旅行プランを例にすると、生成AIは「3泊4日で沖縄旅行のプランを作って」と指示すれば、観光地の候補やスケジュール案、おすすめのグルメ情報などを文章で提案してくれます。

一方、AIエージェントは、旅行プランを作成して実行するという目標に向けて「スケジュール作成」のほかにも「航空券やホテルの予約」「現地の交通手段の手配」「当日のリマインド通知」までを自律的に実行するといったイメージです。

■AIエージェントと生成AIの比較表

AIエージェントとLLM(大規模言語モデル)、機械学習の関係性

AIエージェントは、LLM(Large Language Model:大規模言語モデル)や機械学習(Machine Learning:ML)などのAI技術を組み合わせて構築されます。

LLMは、ChatGPTやGeminiなどに代表される自然言語処理モデルで、大量のテキストを学習して人間が作るような自然な文章の生成や理解ができるAIです。LLM自体は機械学習技術、特にディープラーニングを用いて訓練されます。つまり、機械学習はLLMを「育てる」技術であり、AIエージェントを「賢くするエンジン」といった関係性です。

AIエージェントはLLMを「頭脳」として活用し、その上で対話や意思決定、外部ツールとの連携、情報収集・記録などの一連のタスクを自律的に実行する「行動主体」として機能します。

このように、AIエージェントはLLMを一部に組み込みつつ、機械学習による継続的な学習と最適化を通じてより柔軟かつ高度な業務をおこないます。

AIエージェントを活用するメリット

AIエージェントを導入すると、業務効率化や顧客満足の向上といったさまざまなメリットがあります。ここからは、企業がAIエージェントを活用する際の主なメリットを紹介します。

<AIエージェントを活用するメリット>

- 業務効率の向上

- コストの削減

- 顧客体験(CX)の向上

- データ活用の高度化

- 業務品質の標準化と品質の向上

- スケーラビリティ(拡張性)の確保

業務効率の向上

AIエージェントは、ルーチン化された業務を自動化し人的リソースの消費を大幅に抑えることができます。たとえば、データ入力やレポート作成、問い合わせ対応など、人が対応すると時間がかかる業務をAIが代行すれば、担当者は本来の業務に集中できるでしょう。

さらに24時間365日稼働可能なため、人手が足りない深夜のような時間帯でも業務を進めることができ、全体の生産性が向上します。

コストの削減

業務の一部をAIエージェントに任せることで人件費を抑えられるほか、人材育成にかかる時間や教育コストも削減できます。AIは一度トレーニングすればすぐに業務に対応でき、継続的な研修も必要ありません。また業務の属人化を防ぎ、組織全体の運用効率の向上にもつながります。

顧客体験(CX)の向上

AIエージェントを活用したチャットボットなどを導入すれば、顧客の問い合わせに24時間365日、即時対応ができるため顧客体験(CX)の向上も期待できます。過去の対応履歴やナレッジベースを活用し高速かつ一貫した応対ができるため、対応品質の安定にもつながります。

さらに、顧客の属性や履歴に応じてパーソナライズされた対応をおこなうことも可能なため、適切な回答や提案によって質の高い顧客体験を提供できる点も魅力です。たとえば、医療・見守り分野での遠隔モニタリングや、サイバーセキュリティ分野での24時間監視など、高度な分野にも活用が広がっています。

データ活用の高度化

AIエージェントは、膨大なデータをリアルタイムで収集・分析し、状況に応じた意思決定を支援します。たとえば、マーケティング分野ではユーザー行動をもとに最適な施策を提案したり、経営分野では市場の変化をタイムリーに察知して戦略を見直したりすることが可能です。

そのため、売上や在庫・人材配置などの予測が可能となり、経営判断の精度が向上します。

業務の標準化と品質向上

AIエージェントは、常に一定のロジックにもとづいて処理をおこなうため、人による対応のばらつきや人為的ミスを防ぐことができます。その結果、業務の標準化と品質の安定が実現しやすくなるでしょう。たとえば、チェックリストに沿った作業の自動化や申請内容の不備を検知する仕組みなど、正確性が求められる場面で力を発揮します。

スケーラビリティ(拡張性)の確保

AIエージェントは、ビジネスの拡大や業務量の増加にあわせて、処理能力を柔軟に高められるスケーラビリティを備えています。人材の確保や育成に頼らず、ビジネスの拡大や新たな施策の展開にもスピーディーに対応できる点は、大きなメリットといえるでしょう。

AIエージェントの種類とそれぞれの特徴

AIエージェントには、目的や構造の違いによりいくつかのタイプが存在します。それぞれの特性によって得意なタスクや活用シーンが異なるため、導入にあたっては用途に適した種類を選定することが重要です。

代表的なAIエージェントの種類とそれぞれの構造・特徴、活用イメージは下記になります。

■AIエージェントの種類と特徴、活用例

| 種類 | 構造・特徴 | 活用イメージ |

|---|---|---|

| 単純条件反射型エージェント | 事前に決められたルールに従って即時に行動する。複雑な判断や適応はできないため、限定的な用途に適している | ・FAQに即答する「チャットボット」 ・来訪者が一定の条件を満たした場合に自動開錠する「スマートロック」 |

| モデルベース反射型エージェント | 単純条件反射型よりも高度で、状況に応じた判断が可能。現在と過去のデータをもとに最適な行動を選択できる | ・障害物の位置を予測して経路を調整する「お掃除ロボット」 ・生産ラインの異常傾向を検知して速度を自動調整する「製造設備」 |

| 学習型エージェント | 過去の対応データをもとに学習し、行動の精度を向上させていく。継続的なパフォーマンス改善が可能で、状況変化にも強い | ・対応履歴から最適な返答を学習する「カスタマーサービス」 ・顧客の購入履歴を分析して個別におすすめを提示する「ECレコメンド(パーソナライズ提案など)」 |

| 効用ベース型エージェント | 複数の選択肢から、効果や報酬を最大化するために最適な行動をする。合理性と効率性を重視するため、戦略的な判断が求められる分野に向いている | ・市場状況に応じて取引のタイミングを判断する「金融市場のAIトレーダー」 ・渋滞や距離などを考慮してルートを最適化する「カーナビシステム」 |

| 目標ベース型エージェント | ゴールに向かって最適な方法を選びながら行動する。予測や推論を通じて柔軟に対応し、環境の変化にも適応できる | ・渋滞と時間帯を考慮してルートを最適化する「自動運転車」 ・庫内在庫や障害物を踏まえてルートを選ぶ「倉庫内ルート選択」 |

| 階層型エージェント | 考えるAI(上位)と動くAI(下位)のエージェントをレイヤーで分け、連携して目標を達成する構造。複雑な作業を分担し、並行処理する仕組みで大規模システムにも対応できる | ・掃除ルートや優先順位を決めて各エリアを分担して清掃する「複数ロボットによる自律清掃システム」 ・在庫管理や配送計画を立て搬送やピッキングを担う「物流倉庫ロボット群」 |

AIエージェントが活用できる業務や実用例

AIエージェントは、企業の定常業務の効率化から業務プロセス全体の自動化に至るまで、幅広いシーンで実証・検証が進められています。ただし、まだ発展途上の技術であり、今後の実用化に向けた取り組みも続けられているのが現状です。

AIエージェントが実際に活用されている業務や業種例は、下記のとおりです。

<AIエージェントが活用できる業務>

- 人事

- 経理

- カスタマーサポート

AIエージェントは、業務プロセスのなかで繰り返し発生する処理や判断の一部を自動化できます。たとえば、人事部門では大量の応募者情報の中から条件に合う人材を抽出したり、経理部門では請求データの自動仕分けや異常検知をおこなったりすることで、作業の効率化と人的ミスの削減を図ることが可能です。

また、カスタマーサポートでも過去の対応履歴をもとにした高精度な回答や、24時間対応の体制構築によって顧客満足度の向上が期待できます。

<AIエージェントが活用できる業務>

- 金融

- 製造

- 小売

AIエージェントは金融や製造・小売などの業種でも活用できます。たとえば、金融業界では取引データをもとにした不正検知や顧客応対の自動化などが可能です。また、製造業ではセンサー情報を活用した設備監視や異常の早期発見、小売業では顧客行動をもとにしたレコメンド、販売予測、在庫最適化などの施策に活用できます。

AIエージェントへの過度な期待に注意!導入前に知っておきたい課題とリスク

AIエージェントに対する期待も高まる一方で、導入や活用には一定の課題やリスクも伴います。導入にあたって大企業が直面しやすい代表的な課題とリスクを紹介します。

<AIエージェント導入時の課題とリスク>

- 社内に専門的なAI人材がいない

- AIが活用するデータが整備できていない

- プライバシーやセキュリティ

- コストと投資対効果(ROI)の不確実性

- 業務プロセスとの適合性

社内に専門的なAI人材がいない

AIエージェントを自社の業務に組み込むには、システム設計やデータ基盤の整備などが必要にな、専門性の高い人材と高品質な学習データが必要です。特に、目的に応じたアルゴリズムの選定や実際の業務フローとの統合においては、AIに精通した人材は必要不可欠です。

ただ、社内でAI人材を確保できていない企業も多いためベンダーの支援を受けるケースもありますが、その分費用や時間がかかります。

AIが活用するデータが整備できていない

AIエージェントは学習データに依存して動作するためそのデータの質や偏りによっては、期待した結果が得られないリスクもあります。AIが参照すべきデータそのものがなかったり、必要な情報がバラバラに管理されていたりと、AIに活用できるデータの整備がされていない企業も少なくありません。

さらに、AIが理解・活用できるようにデータ構造を整備するには、システム側での作り込みや事前設計が求められます。こうした準備が不十分なまま導入を進めると、AIエージェントに期待した成果が得られないリスクが高まります。

プライバシーやセキュリティ

AIエージェントは大量のデータを扱うため、不正アクセスや情報漏えいなどのリスク管理は不可欠です。個人情報や機密情報を扱う場合、適切なアクセス制御や暗号化といったセキュリティ対策が求められます。

具体的には下記のようなことに注意しましょう。

<AIエージェント利用時のプライバシーやセキュリティの注意点>

- 個人情報や機密情報、パスワードなどは直接AIに入力しない

- 社内資料・アプリ・メールなど、参照させるデータ範囲に制限を設ける

- AIがアクセス可能なデータに不要な情報が含まれていないか事前にチェックする

- 社内外のアクセス権限(読み取り・書き込み)を明確に設定し、最小限に抑える

- ログ管理やアクセス履歴の監視体制を整え、万一の漏えいに備える

- 外部サービスと接続する際は、APIキーや認証情報の管理を厳格におこなう

倫理観の課題

AIの判断が人間の倫理や社会的常識から逸脱する可能性もあり、説明責任や判断根拠の開示(いわゆる「AIの透明性」)が求められる場面もあります。過度なAI依存により人間による監視や判断を怠ると、誤動作時の被害が大きくなり、重大なトラブルにつながるおそれもあるため、設計段階から最終判断は人が担うことを前提にするのが重要です。

コストと投資対効果(ROI)の不確実性

AIエージェントの導入には、ライセンス、インフラ構築、データ整備などの「初期費用」や、保守、再学習、サポートなどの「運用コスト」がかかります。また導入効果が見えるまでに時間がかかる場合もあり、ROI(投資対効果)を明確に示しにくいことも課題です。

さらに、AI導入に対して過度な期待を抱いた結果、「PoC(概念実証)を実施したが成果が見えず、導入まで至らなかった」「AIが目的化してしまい、本質的な業務課題の解決につながらなかった」といったケースも少なくありません。このような状況では、費用対効果の不明確さが障壁となり、社内の理解や推進が進まないこともあります。

そのため、目的と課題を明確にした上で、小規模でも現場で実際に活用されるユースケースから着実に実装・展開していくことが、費用対効果を見極めながら成果につなげるカギとなります。

業務プロセスとの適合性

AIエージェントを効果的に活用するためには、既存の業務プロセスがAIに適しているかを事前に見極める必要があります。ただ既存フローにAIを当てはめるだけでは、本来の効果を発揮できない可能性があり、すべての業務をAIが肩代わりできるとは限りません。

たとえば、企業の現場でおこなわれる稟議、調整、合意形成などは複雑かつ暗黙知が多く、AIエージェントをすぐにうまく活用できない場合もあります。

そのため、業務プロセスそのものを見直し、AIを「どう業務に組み込むか」を考慮する必要があります。

⼤企業におけるAI活⽤の新たな独⾃コンセプト「DAPA」

大企業の業務デジタル化クラウド「SmartDB」を提供するドリーム・アーツでは、実践的なAI活用を目指し、独自のコンセプト「DAPA(DreamArts Practical AI):ダーパ」を掲げ、AI機能群を組み込んだサービスを展開しています。

前述のとおり、社内稟議・プロジェクト調整・部門横断的な合意形成といった複雑で暗黙知の多い業務領域においては、AIエージェントの導入がすぐには信頼を持つ形で機能しないのが実情です。DAPAではそうした課題を解決すべく、AIに「完全自律」ではなく「人との協働」による“支援役”として実務・実践に役立つ役割を持たせることが重要です。

「SmartDB」では、AIを活用した「ユーザーや組織のマスタ管理」「Webデータベース構築」といった機能をノーコードで実装可能です。さらに、⼤企業に求められる高いセキュリティ要件にも対応しており、業務情報の安全な管理と統制が構築されています。

この堅牢な基盤があるからこそ、業務プロセスの中に“AIを溶け込ませる”ことが可能です。DAPAは「なにを自動化し、なにを支援するか」を明確に区別した上で、AIの得意領域を最大限に活かすことを目的とした、実務実装志向のAI活用構想です。

DAPAについての詳細は、下記の記事をご覧ください。

DAPA(DreamArts Practical AI):ダーパ

「SmartDB」のAI機能群については、下記の記事をご覧ください。

DAPA構想に基づくSmartDB×Practical AI

「SmartDB」が気になる場合は、ぜひお問い合わせください。

3分でわかる「SmartDB」

大企業における業務デジタル化の課題と、その解決策として「SmartDB」でどのように業務デジタル化を実現できるのかをご紹介する資料を公開しました。ぜひご覧ください。

詳細・お申し込みはこちら

よくある質問

AIエージェントとはなんですか?

AI(人工知能)エージェントとは、人間が設定した目標に対して、状況を認識しながら、自律的に判断・行動するソフトウェアプログラムの総称です。環境の変化にも柔軟に対応し、最適なアクションをみずから選んで実行できる点が大きな特徴です。

AIエージェントと生成AIの違いはなんですか?

AIエージェントと生成AIの大きな違いは、「自律的に行動できるかどうか」です。

AIエージェントは「目標達成」を前提に、自律的に判断・実行を繰り返す設計思想にもとづいて構築されます。一方、生成AIは、ユーザーからの指示(プロンプト)に応じて、テキストや画像、音声、動画などのコンテンツを生成することに特化したAIで自律的に動くことはありません。

AIエージェントのメリットはなんですか?

AIエージェントを活用する主なメリットは、「業務とコストの削減」「カスタマーエクスペリエンスの向上」「データを活用したスムーズな意思決定」です。