地質調査事業などを展開する応用地質株式会社(以下、応用地質)は、2021年からスタートした中期経営計画「OYO Advance 2023」の最終年度を迎えた。同計画のなかで成長戦略として「DX を核としたイノベーション戦略」を策定し、積極的な投資をおこなうことでグループ全体の成長を推進してきたという。ドリーム・アーツの「SmartDB(スマートデービー)」もこの戦略推進のなかで導入に至った。現在は276もの業務プロセスを「SmartDB」でデジタル化することをKPIとし、デジタルトランスフォーメーション(DX)の土台作りに向けた最終段階に入っている。

DX戦略=経営戦略

応用地質グループのDX推進への取り組みは、2017年4月に情報企画室が新設されたところから始まった。当時、社長を務めていた現会長の成田賢氏が、ICT技術を業務に積極活用していく方針を打ち出し、その具体策として情報企画室がさまざまな施策を推し進めてきた。まだ「DX」という言葉すら、社会に浸透していない時期であった。

その後2019年ごろには社会にもデジタルトランスフォーメーション(DX)が浸透し始め、同社でもICT技術の活用からDXへ向けて本格化。2021年には中期経営計画「OYO Advance 2023」において、DXを経営戦略の核とする全社的な方針を打ち出した。DX戦略の重要性について、執行役員 DX推進本部長の松井 恭氏は述べる。

執行役員 DX推進本部長

松井 恭氏

「単なる調査業から、知的情報サービス業に進化させていく上で、DXは必要不可欠です。DXというと、単なる業務のIT化、デジタル化と捉えがちですが、違います。そうではなくて、DXの『X(トランスフォーメーション)』、つまり変革の方が重要です。デジタル化をすることで、どんどん変革できる体制にしていく。それが当社のDXであり、そのために必要なことをどんどん実施してきます」

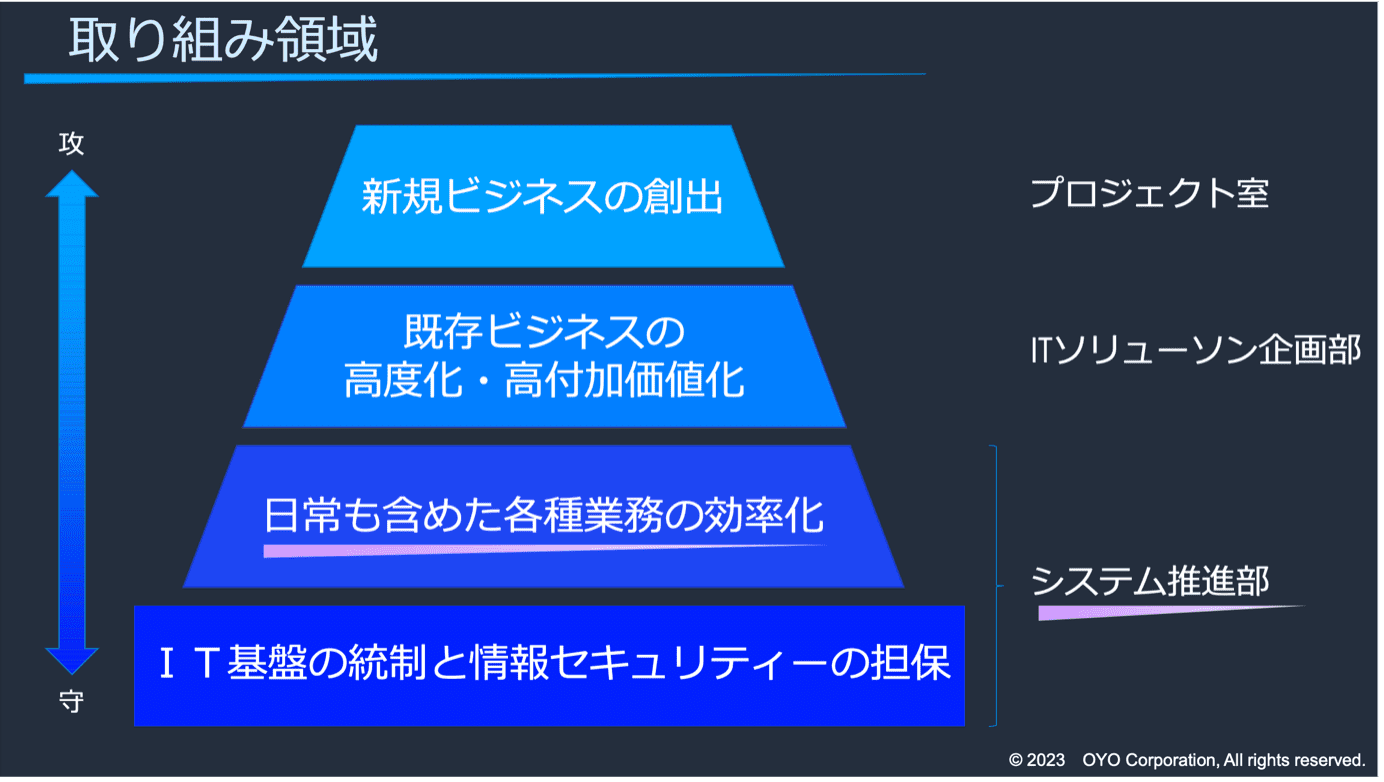

DXと一口に言っても、さまざまな方法があるだろう。応用地質では、DX戦略として次の3つの方針を大きく掲げており、それと同時に研究開発も進めている。

1. 新規ビジネスモデル創出

2. 既存ビジネスモデルの高度化・高付加価値化

3. 日常も含めた各種業務の効率化

「新しいビジネスや付加価値を作るにしても、これからはデジタルが軸になっていきます。変革のためにデジタル化は避けて通れません」(松井氏)

「SmartDB」を活用した業務デジタル化の取り組みは、このDX戦略において「3.日常も含めた各種業務の効率化」とすべての取り組みの土台となる「IT基盤の統制と情報セキュリティの担保」に位置付けられている。

ISO文書に則した業務プロセスを「SmartDB」上に再現

年間2,000件を超える業務を受注し、そのすべてをISO文書に則した業務マニュアルに則って行っている同社では、各業務におけるプロセスの確認をすべて紙のマニュアルでおこなっていた。「この紙での確認作業や業務プロセスそのものをデジタル化することで、業務の効率化を図ることがワークフローシステム検討のきっかけでした」そう話すのは、現場で「SmartDB」を中心とした開発のリーダーを務める、DX推進本部 システム推進部 グループリーダー 近江 貞春氏だ。

同社はまず、ISO文書に則した業務マニュアルに示されている業務プロセスと帳票一覧を「SmartDB」上に再現することに着手。地質調査業務などで順守すべきビジネスルールを織り込んだ業務プロセスそのものをデジタル化することで、業務や役割・権限に応じて、必要な業務手順と実施すべき内容が自動的に明示され、担当者が紙のマニュアルを確認せずとも迷いなく業務を遂行できる状態を実現するに至った。また、「SmartDB」上に蓄積される実績・進捗などのデータは、そのままISOに則した証跡データとして内部監査などでも扱うことができる。近江氏は、担当者レベルの業務効率化や内部監査上のメリットのほかにも管理面で業務プロセスを「SmartDB」上に置き換えた効果があったと話す。

「これまではどのシステムを使っても、受注業務の進捗確認は一業務ごとにしかできませんでした。SmartDBで業務プロセスと文書をひとつのバインダにまとめることによって、進捗が確認しやすくなったと感じています。また、それを関係者がいつどこにいてもリアルタイムで確認できるということで、工期の遅れにも気が付きやすくなったということに非常に効果があったと思っています」(近江氏)

業務プロセスのデジタル開発にエネルギーを使わずに済むのが「SmartDB」のよさ

近江氏は、データベースとワークフローが一体化していて開発しやすそうだったことが「SmartDB」の選定理由だったと話す。単純なワークフロー機能や業務アプリ作成機能だけではなく、文書管理機能もあわせ持つことで業務プロセス全体のデジタル化が効率よく進むと期待した。実際同社では、2021年7月に「SmartDB」を導入してから、9月には運用開始するという短期間でのデジタル化を実現している。松井氏は「SmartDB」の真価はこうした業務プロセスのデジタル化がノーコード・ローコードで具現化できるところだと松井氏は指摘した。

「既存のアナログな業務プロセスを要件定義し直して、その後SmartDBを使ってノーコード・ローコードで素早く開発します。そうすると、デジタル化の速度がどんどん加速していきます。エンジニアリングの世界で言う、いわゆる 『DevOps(デブオプス)』のようなスピーディーなトライアンドエラーが可能です。要件定義さえすれば、開発は現場の業務担当者が自分でできるので、デジタル化の具体的な実装作業には、そこまでエネルギーが必要ありません」(松井氏)

こうしたメリットから、同社ではちょっとしたシステム開発をするときには、スクラッチ開発でやるよりも「SmartDB」を使ってすぐに開発する、という習慣も徐々にできてきているという。

「最初は、ユーザーとなる社員から『使い方がわからない』『生産性が逆に落ちているのではないか』などと否定的な意見もありました。しかし、使い込んでいくうちに社員の多くがその便利さに気づき、最近では『こんなシステムをSmartDBで作れないか』と提案してくるようにすらなってきました」(近江氏)

DX推進本部 システム推進部 グループリーダー

近江 貞春氏

業務の進捗遅れが減り、既存業務の改善提案も出てくるように

応用地質では、中期経営計画「OYO Advance 2023」において276の業務プロセスを「SmartDB」でデジタル化することを目標としており、2023年5月現在、その目標に向けて追い込みをかけている最中だ。社内の申請や稟議など、あらゆる業務の効率化を目指し、業務プロセスのデジタル化を進めている。松井氏は中期経営計画の最終年度、これまでの取り組みと現状を振り返り、DXを段階的に目指すことの重要性を強調した。

「プロセス改善は後にして、まず既存業務をそのままデジタル化することを優先することが重要です。その後冷静に業務プロセス全体を俯瞰できるようになってから、プロセス改善に入る方が、効果的なのではないかと思います」(松井氏)

この進め方において、ノーコード・ローコードでスピーディーに開発・改善サイクルが回せる「SmartDB」のようなシステムの効果を実感したうえで、松井氏は、「SmartDBの本当の効果が出てくるのはこれから」だとも話す。

「SmartDBは、これからDX、つまり変革を推し進めていくための土台となるものです。既存業務のデジタル化を終えた上で、その先にようやく改善のための議論・実行ができるようになります。そこではじめて、SmartDBの真価が発揮されると思っています」(松井氏)

同社では、DX推進本部を中核として、今後も各本部および社外とも連携し、デジタルを軸に新しい働き方、価値、市場、事業を創出する仕組みを構築・運用する意向だ。

※所属部署、役職、インタビュー内容は取材当時のものです。